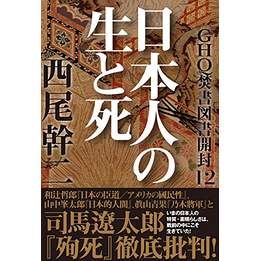

久しぶりに『GHQ焚書図書開封』の第12巻を刊行した。ちょうど一年ほど前に第11巻「維新の源流としての水戸学」を出した。今度の第12巻は「日本人の生と死」と名づけた。どういう内容であるかは以下に示す「あとがき」から察していたゞきたい。

扱った作品は和辻哲郎「日本の臣道」「アメリカの国民性」、山中峯太郎「日本的人間」、真山青果「乃木将軍」である。講演集、歴史随筆、戯曲の三冊を対象にしている。三冊は全部いうまでもなくGHQ没収図書である。

あとがき

本書は「名著復活」というほどの趣きで編まれた一冊である。

GHQに昭和21年に没収廃棄された本の約7割以上はまだ手つかずで山積しているが、その中から私が手にとって読んで、すぐにこれは面白いという本を選び出すことは次第に困難になった。初めのうちは題材の新鮮さで目を奪うことができた。例えば1941年12月7日朝のホノルル市民の驚愕の声をまとめた記録(本シリーズ第1巻)にしても、マレー沖海戦に参加した航空少年兵の死を恐れぬ心と彼らの母たちの涙を誘うひたむきさをまとめた記録(第3巻)にしても、整理して紹介するだけで、読者の気持ちに適うリアリティがあった。

昭和21年からずっとヴェールで蔽い隠されてきた日本人の心のある現実をとりあえずつかみ出して見せただけで、本シリーズは紛れもなく「歴史」の発掘だったといえるだろう。ヴェールを剥いで見せた「歴史」――歴史の事実とは過去の人間の心の現実である――が露呈した以上、今のメディアによる、いつまでも戦後の心で戦争を裁いたり、戦後批判と称して戦後の足場からしか過去を見なかったり、今もなおその辺りでウロウロしている歴史研究の大半は、粉砕されてしまっているはずなのである。

本シリーズ「GHQ焚書図書開封」は12巻を数え、日本人の意識から消されていた紛れもなく私たちの往時の日々に起こっていた現実を再生させる役割を果たした。ただ、巻を追うごとに題材や材料の目新しさだけで読者に同じリアリティを与えることは難しい、と気づくようになった。より深く人間の心の奥に迫りたい。秀れた思想家や文学者の「焚書」された著作の中に、秘密を解く鍵があるに違いないとずっと思っていた。そうして偶然バラバラ手に取り、互いに関係のない本巻所収の三人の作品に出逢った。

和辻哲郎『日本の巨道/アメリカの國民性』は1962年の和辻全集にも収められていて、山をなす亡失の書からの「発掘」とはいえない。しかし、昭和18年のこの二講演は、果たして正確に読まれ、了解されてきただろうか。巨匠の若き日の小さな過失として壁の向こうに囲い込み、研究の対象から外してしまえば安全、というような扱いを受けてこなかっただろうか。そのように軽く扱うには内容はあまりに深刻である。この著書らしい重ねられた歴史研究の緻密な成果でもある。

とりわけ『アメリカの國民性』は、2016年の私たちのこの時代に本当に甦っている。アメリカは近頃追い込まれて、他の小国と同じようなナショナリズムを声高に叫ぶようになってきた。1929年の経済恐慌のあとの荒々しい自己中心主義を髣髴させる。アメリカは再び牙を剥き始めた。和辻の分析は時宜に適っていて今や本当に説得力がある。

三人の著作の中で「新発見」に値するのは山中峯太郎の『日本的人間』であろう。インターネットで出せる山中の著作リストにもこの書の名は存在しない。すっかり忘れられた本だが、短章を並べた卓抜な歴史エッセーである。『徒然草』を思わせる書き方と思えばいい。

山中は昭和初期の「少年倶楽部」で日露戦争に取材した『敵中横断三百里』で人気を博し、「幼年倶楽部」の『見えない飛行機』は私の生まれた年に連載され、単行本を子供の頃に愛読した。ほかに『亜細亜の曙』『大東の鐡人』など、当時よく読まれていた。陸軍士官学校卒の陸軍中尉で、子供向けの方面で小説の才を発揮したこの人の大人向けに書かれた歴史エッセーが『日本的人間』である。文字通り〝私の発掘″の名に値する一冊である。

眞山青果は文学史に名を刻んだ大きな存在である。福田恆存も三島由紀夫も明治以来の劇作家の中では屈指の存在として評価している。福田は『眞山青果全集』の月報に寄稿して、眞山の戯曲は「本格的な構築性」を具えていて、「西洋の作劇術を日本で初めて物にした人」と述べ、「青果にはドラマがある。・・・・・人間の精神の激しいうねりや動きを形式美として見事に示してゐる」と激賞している。歌舞伎の名作といわれる『元禄忠臣蔵』や『平将門』だとか、『大石最後の一日』などたくさんの脚本が書かれていて、福田は自分の劇団で上演してみたい数点を挙げていたが、『乃木将軍』についての彼の言及はない。『乃木将軍』は余りの大作で、上演時間も並外れて長いと思われるので、戦後はもとより戦前においても上演されたかどうか私は知らない。ただ戦前の観衆ならこれを舞台で見ても十分に楽しめただろう。

というのは乃木希典の個性への魅力、生きざまとその死をめぐる風聞やエピソードを存分に散りばめた一種の説明劇、良くいえば叙事詩的作風になっているので、戦前の観衆なら場面のひとつひとつに思い当たるふしがあり、親近感を覚えたであろうからである。戦後はそれらがいっぺんに消されてしまった。乃木希典をめぐる神話的状況が根こそぎ取り払われてしまった。演劇は大衆が支えるものだから、『乃木将軍』の上演は今ではますます難しくなっている。

けれども、それだけに、乃木の事跡をほとんど知らない今の若い人に「読む芝居(レーゼドラマ)」としての作品の魅力や説得力がどうであるかむしろ聞いてみたい。乃木将軍の名前だけは知っているが、他は何も知らないという人に積極的に関与してもらいたい。そう思って、引用抜粋にも十分のスペースを割いた。と同時に、眞山青果の人間観、歴史観の深遠さを知ってもらいたくて、ひとつひとつの場面で司馬遼太郎の『殉死』をあえて対比的に取り上げ、批判した。福田恆存に「乃木将軍と旅順攻略戦」という優れた評論があり、これも引例し論及したが、乃木将軍に十分な関心を持っていた福田に、また眞山青果を評価していた彼に、眞山青果ドラマ『乃木将軍』についての言及がいっさい見出せないのは不思議でもあり、残念にも思える点であった。

本書は乃木問題をめぐって、それを切っ掛けに、歴史を扱う大衆作家への疑問も一つの大きな主題とした。〝司馬遼太郎批判″が本書のモチーフのひとつでもある。

「便利すぎる歴史観――司馬遼太郎と小田実」は今からちょうど20年前になるが、1996年6月号の文芸誌『新潮』に私が寄せた小文で、巻末付録として参考に供した。

2016年7月西尾幹二