「カトリックせいかつ。」さんのご文章は感銘を受けた。とりわけ「マリア様なしの祈りの生活はカトリック信者には考えにくい。天皇が祈っているのに、自分は別とばかりに違う行動をする后がいたためしがあったろうか。」と述べ、日本の歴史にも例のないことを示しているくだりは説得力があった。

関心を寄せてくださったネットの中の発言を巾広く拾遺するのが目的で今このページを展開しているので、格別支障のない限り何でもご紹介したい。たゞ前回にも述べたが、文中の思想表現や引用個所にひとつひとつ私がどう考えているかを意見表明するつもりはない。当然だが、そういう紹介欄である。

もじもじスケッチより

2008/09/01

朝まで生テレビ「皇室問題」感想

まずい、、テレビチャンネルの選択肢がドーンと増えたおかげで、夜はテレビに張り付きっぱなし。無料視聴期間が過ぎたらネットに復帰しまーす。((((ヘ(;・_・)ノ←待て!

せっかく朝生をリアルで見たのだから、感想を書いておかなくちゃ。

今回の討論会の見所は、田原氏が西尾氏にどの程度反論を許すかだった。最初から討論会は不公平に仕組まれていた。西尾氏vs.女系容認派多数(男系支持でも東宮ご夫妻には何も問題がないとする保守派)という構図であって、西尾氏は孤立無援の状態に置かれていることから、擁護派常連メンバーによる西尾氏への“冷笑”という形の“吊し上げ”になるだろうと思っていた。

まさにそのとおりの結果で、私は西尾氏がいつキレてしまうか、ハラハラしていた。途中で西尾氏は「皇太子は祭祀も熱心にやっている、雅子さんも外国に行けば治る、皆さんがそう言うなら何にも問題ない。こんな討論会は無意味だ」(意訳)とちょっとキレた時、そのまま帰っちゃうんじゃないかと心配した。田原氏が「まあまあ、やけっぱちにならないで・・」と治めたのでなんとか続いたけれど。

天皇の戦争責任といった話は出たのに世間をにぎわせた女系問題が一切出てこなかったのは、そこに触れると西尾氏以外ほとんどが「女系で何が悪いの?」の人達ばかり恣意的に集めたことがバレてしまい、男系維持で論争がいったん治まっているのにやぶ蛇になるからに違いないと思った。ホントに胡散臭い。

ブログ「ふぶきの部屋」で、発言を上手にまとめてくださっていたのでご紹介。

「朝まで生テレビ1」「朝まで生テレビ2」「朝まで生テレビ3」

ツッコミどころも感想もまったく同意。

もう一つの見所は、東宮の状況をまったく知らない、あるいは雑誌に“雅子さん擁護”を書き続けてカネをもらっている精神科医二人やら言論の自由を盾に不敬な発言を繰り返すジャーナリストなどが、どこで墓穴を掘るかを楽しみにしていた。

「雅子さまはキャリアウーマンで、真面目で御優秀でカンペキ主義者、皇室でさっそうと自己実現することを国民は期待している」と信じている香山リカが、憲法9条信者であるとわかったことが収穫かな。敵が攻めてきたら「殺すより殺されるほうがいい」と、左翼お得意の台詞を吐いた。この台詞は元は誰が言ったんだっけかなぁ。大橋巨泉が尊敬する左翼の大御所だったはず。あなたが殺されるのはご勝手に。侵略されて無抵抗で属国化されるとはどういうことか、まったく想像力が働かないのだね。生き残ったほうが悲惨なのだよ。こういう奴らは究極の自己中心だと思う。子々孫々、日本人として生きていけなくなるとはどんなに惨めなことか。9条信者は、チベットの民族浄化問題に何の感傷も起こらないのだろう。「殺されるほうがいい」人達なんだから。

西尾氏は「中国は(日本が丸腰になれば)明日にでも攻めてくる」「沖縄を狙っている」と反論したが、いかんせん何の危機感もない連中で、保守席に座っていても「神仏は信じない」とのたまうコメンテーターに囲まれて、西尾氏は皆に鼻で笑われていた。その様子をカメラがアップした時、西尾氏はうつむいて、小さな声で「あ・き・れ・た」と呟いたのを私は見逃さなかった。大事な皇室問題をこんなバカな連中と討論しなければならないのかと、西尾氏は情けなさを感じた瞬間だったろう。

東宮に起こっている問題を見ようとしない保守系の人はこんな反応。

クライン孝子の日記

■2008/08/30 (土) 朝生での皇室を貶める問題発言! 許すまじ!

(略)

早速、読者から怒りのメールが入ってまいりました。

一体テレビ朝日は

何の目的でこのようなテーマで、

日本の象徴である”皇室”を貶める番組を放映したのか!

私自身は、見ていないのでなんともいえないのですが、

もしこれが事実というのなら、「報道の自由」の範疇を越えており

日本国民の一人として見逃すわけにはいかず放置すべきでないと

思います。

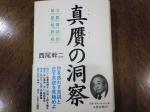

とりわけ西尾幹二氏発言に問題ありとのことです。

氏は月刊”Will”でこのことについて連載し、

この出版社から実に不愉快なタイトルで一冊の本を

最近上梓されたばかりだそうです。

以下の事件はその連鎖反応ではないでしょうか。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime

/080830/crm0808301152004-n1.htm

クライン孝子さん、西尾論文も読まず、東宮の現状を調べもせずに「西尾発言に問題あり」とは、自ら情報分析もせずに政治的活動に携わっていることを暴露したようなものだ。少なくともここまで怒るからには、番組を通しで見てから物を書け。どこをどう貶めたのか、自ら検証するのが筋だろう。無責任なおばさんだ。

この人の主張は、私自身も小泉信者とからかわれていた頃から、こんなことも知らないのか、とゲンナリするところがあった。

しかも悪質なのは、西尾氏のように皇室を貶める論客がいるから「「2ちゃんねる」に皇太子さま殺害予告」という事件が起こると誘導しているところ。

ニュースのこの部分をちゃんと読んだのか。

山本容疑者は別の掲示板にも民間企業の爆破予告などを書き込んでおり、同署は悪質ないたずらとみて余罪を追及する。

クラインさん、ネットには今上陛下を狙うような書き込みもあるのだよ。あー腹が立つ。

クラインさんは桜チャンネルにも関わっているので言いたいのだが、西尾氏の言うように、皇室問題には不敬という心理が働いて、問題があっても見たくない、見ようとしない人が多すぎる。それが男女同権・人権派などリベラルな層につけ込まれることになっていることは火を見るより明らかである。「自由平等の社会に皇室はそぐわない」「合理化して旧弊な皇室を壊したい」あるいはもっと陰湿な反日勢力に愛子さまが担ぎ上げられる動きをもっとキャッチしてもらいたい。

韓国は愛子さま御誕生には祝辞を送ったのに、盧武鉉政権時、悠仁様御誕生にはなぜ祝辞を拒否したのか。保守が手を拱いているうちに皇室が異質なものに取って代わられてしまったら、保守派の怠慢であったと責められるだろう。国連大学を介して人権団体や政治的野心を持つ特定宗教が皇太子ご夫妻を箔付けに利用しようとしているのは、過日のブラジルご訪問で宗教団体の後継者と目される人物と同じ壇上に一列に並ばされたのを見てもわかる。その写真に利用価値があるのだ。

祭祀を拒否し、核家族主義を実践する合理的な雅子さんは、左翼にとって希望の星である。

彼らは「神代と人代の分断」を目論む。日本の神々は、代々穢れを祓い徳を積んできた血統を通じ、その子孫に祭司長の資格を与える。それが天皇家の祭り事なのである。罪汚れた不道徳な者を多く抱える家系には、神は働かない。神事を司ってきた天皇・皇族は、日本の穢れを集めて祓う力を持っている。これについては、多くの証言や逸話が残っているが、省略。

「皇室問題」を語る時、本当は神仏にかかわる信仰的な部分が本質なのだが、戦後は特に神秘的なものを忌避する傾向が強いので、天皇と八百万の神々を結びつけることに慎重になる保守もどきもいる。

雅子さんによって旧弊な皇室を変えてほしいと願う左翼とはどういうものか。

西尾氏「皇太子さまへの御忠言」より

フェミニスト活動家・上野千鶴子氏の論評(朝日新聞2005年8/17夕刊)

戸籍も住民票もなく、参政権もなく、そして人権さえ認められていない皇族のひとたちを、その拘束から解放してあげることだ。住まいと移動を制限され、言論の自由も職業選択の自由もなく、プライヴァシーをあれこれ詮索され、つねに監視下に置かれている。・・・失語症や適応障害になるのも無理はない。天皇制という制度を守ることで、日本国民は、皇族という人間を犠牲にしてきたのだ。

雅子さん問題について、左翼は必ず“人権”を持ち出す。天皇と皇族は、“私”の部分を犠牲にしてきたからこそ、公人として祭司長の務めを果たすことができる。そして「道徳の規範」として自らを律することは、イコール血統を守ることにつながるのである。血統がつながっていれば、ボンクラでもいいというわけにはいかない。なぜなら不見識な天皇を国民は尊敬できない。天皇の血統は国民が大事に思えばこそ保たれていくのである。武家が隆盛を誇っていた頃、朝廷が堕落していたら、とっくに滅ぼされていただろう。

皇族が人権やプライバシーを持ち出すようになったら、すでにそれは異質なものなのである。ましてや女系天皇容認なら、そこで神代は断絶する。

「プライバシー」という言葉を使ったのは皇太子だったが、“私”の領域を自分達のやりたいように広げていくなら、一般人と何も変わりない。皇太子の位から降りていただきたい。いまだに悠仁親王殿下を「愛子のいとこ」としか呼ばず、「愛子が将来どのような立場になるか」確定していないと言う皇太子は、位の貴さや天皇家の重みをわかっていない。犠牲が伴うからこそ貴いものであることを。

女系天皇問題は、まだ終わっていないのである。

西尾氏に賛同する私もまた「被害妄想」「君側の奸」と笑われてもかまわない。

これが杞憂ではないと思うのは、今後さらに秋篠宮ご一家への中傷が増えてくるだろうということ。秋篠宮ご夫妻への事実に基づかない悪口は都市伝説化されてきた。嘘も百万遍・・・である。一方の皇太子ご夫妻はありとあらゆる賛美が繰り返されてきた。私もまた東宮ご夫妻の素晴らしさを信じて疑わなかった一人である。批判が出るようになったのは、ほんのここ数年のことである。

これは日本人の“長男贔屓”では片付けられない問題をはらんでいる。幼少の頃から秋篠宮殿下を見守るように取材してきた江森氏は、一般に流布されているやんちゃな礼宮のイメージとは逆の思慮深さを浮き上がらせている。(参照「秋篠宮さま」)

お遊び好きの“やんちゃ”は、実は浩宮殿下のほうだった(笑)。 やんちゃが悪いと言っているのではない。若い頃に羽目を外して遊んだことのない人のほうが、あとで反動が来そうでこわい。ここで言いたいのは、世間には逆のイメージが植え付けられていたということである。

そのお二人が伴侶を得た時、公務に自由な遊び時間を求め、予定変更して周囲に迷惑をかける東宮ご夫妻となり、分刻みのスケジュールを守り、国民との触れあいを重視される秋篠宮ご夫妻となった。公務中の警護担当者に帰り際会釈して労をねぎらわれる秋篠宮ご夫妻、振り返ることもなく去っていかれる東宮ご夫妻、どちらのほうに公務の依頼が増え、あるいは減るだろうか。

8/31には孝昭天皇式年祭が執り行われた。

皇太子は静養先から戻り、御拝礼されたが、雅子妃殿下と愛子さまは那須御用邸から戻らなかった。病気で義務を果たせないのなら、せめて皇太子と一緒に御所に戻り、その時間、真摯に祈られたらどうか。

朝まで生テレビでは、最後に西尾氏はこうまとめた。

「あと一年くらいの間に、雅子妃はけろっと病気が治られるんじゃないかと思っています。

なぜならもう既に治ってらっしゃるからです。病気じゃないからです」

「私は自分の文章が、皇太子の救いになっていることを知っています。なぜなら小和田家に圧迫され、小和田家と雅子妃にコントロールされている皇太子に後押しとなるからです。私はその事実を皇太子にきわめて近い立場から聞いております。君側の奸ではありません」

「(雅子さんの治療ということで)外国に長く5年も6年も行けば、あるいはその間治るかもしれないということだったら、これはご離婚か皇位の移譲以外ない。つまり皇位の移譲というのは、皇太子殿下が自ら進んで秋篠宮に皇位を移譲して、そして離れて、そして外国に行くと」

それには皇室典範改正が必要になってくるという流れになり、ようやく番組終わりになって本題に入ったような、イライラが募る討論会だった。

香山と斉藤の精神科医は、雅子さんを「ディスチミア親和性ウツ」という新型鬱(仕事はできないが遊ぶ時は元気になる)と考えているようだが、ディスチミアということは、人格障害と認めたようなものだ。「すでに治っている」とする西尾氏のほうがやさしいじゃないの(笑)。

擁護派は、雅子さんは治りにくい精神疾患ということにしておかないと、ただのワガママ女だということになるのでまずいのだろう。ストレスによる適応障害だとすると、こんなに長引くのは説明がつかない。そこで新型ウツが妥協線になる。しかし、新型ウツだったら、何年外国に行っても治らないよ。人格を矯正するところから始めなければならないのだから、「人格否定された」と周囲に被害妄想を抱いているような人は、自分の人格に問題があるとは決して認めることができない。斉藤氏はなんとか雅子さんをヨーロッパに行かせてあげたいようだが、矛盾だらけで全然擁護になっていない。

本物のキャリアウーマンが皇室に嫁いで適応障害になるとは限らない。3~6才までアメリカにいた紀子様も帰国子女だし、英語はお得意。大学院まで行かれたので雅子さんより学歴が上。紀子さまに職歴はないが、雅子さんも父親の庇護の元、外務省職員として重要な仕事は任されないまま2年間務めただけ。つまり学歴だとかキャリアウーマンとかはまったく関係ないわけで、精神疾患にかかったのは、雅子さんのパーソナリティの問題に他ならない。by西尾氏

比べてみれば、紀子様のほうがよほど優秀だということがわかる。そもそも比べる必要もないのに、香山リカなどはいたずらに「紀子さまは母として確立。雅子さまは優秀だから仕事で自己実現」と紀子様を優秀でないように言外に含む言い方をする。香山リカの紀子様を小馬鹿にしたような雅子さん擁護には、心底怒りを覚える。

雅子さんに男の子が授からなかったといって、どこの誰が責めたのか。雅子さんがプレッシャーを感じたというなら、妊娠していることを知りながらなぜスペインに行き、車に揺られてレストランに行き、ワインをたくさん召し上がったのか。この方は、自分の欲望に忠実なだけではないか。皇太子に嫁ぐとは、お世継ぎの期待があることは当然であるにもかかわらず、「雅子さんはプレッシャーに潰された」というのが本当ならば、アホとしか言い様がない。擁護する人達は、雅子さんを悲劇のヒロインに仕立て上げながら「雅子さんはそんなことも知らないオバカさんでした」と言っているに等しい。上げているんだか、下げているんだか…。

朝生討論の結論としては、雅子さんは新型ウツだから治療には相当な年月が必要。だからといって5年も10年も外国で療養するのは許されないこと。「全力で守る」と言った皇太子は、自ら退位して雅子さんを守れ。政治家は皇室典範改正について臆病になるな。

擁護派も雅子さんのご病気は回復が難しいと見解が一致したようで、なんとなく皇太子妃殿下から皇太子夫人に降りたほうがいいんじゃない?という流れの中で、強く拒否感を示す人がいなかった。

西尾氏が1年以内に「けろっと治る」と言い切ったのは、平成21年の天皇陛下即位20年が皇太子と雅子さんにとって節目になるということではないかと思った。公務の代行問題も含め、今上陛下自ら来年になったら考えるとおっしゃっている。即位礼正殿の儀にどのように臨まれるのか、雅子さんは病気を盾に今まで同様に無視するのだろうか。その前に今上陛下は何らかのお答えを出されるような気がしている。

悠仁様に一刻も早く帝王教育にふさわしい環境を整えてください。愛子様は内親王としての躾や教育もお受けになっていないように見受けられます。一般のマイホームパパ・ママならそれでいいのですが、愛子様は国民にとって大事なお姫様なので、周囲がもっと気を配ってほしいのです。子離れできない雅子さんが立ちふさがるでしょうが、子供に愛されたいと思うパパ・ママは、子供のわがままを放置しがちです。子供の将来を思えば、子供が周囲の人から愛されるために厳しく教育することが必要ではないでしょうか。今のままでは情緒不安定になるか、無感動、無表情になってしまうと心配です。こういうふうに書くと愛子さまバッシングなどと言われますが、「何も問題ない」と言い切る人ほど愛子様のことを大事に思っていないのでは?と悲しくなります。愛子様から遠ざけられている今上皇后陛下は、どれほど心配されておられるか…。このままでよいとは決して思いません

もじもじスケッチより