舞台にご注目下さい。これから西尾先生に再び登場して頂きます。会場の皆さんは中央舞台右の大型スクリーンにご注目下さい。 大作『江戸のダイナミズム』の基調をなす、様々な時代、地域、文化から50枚ほどの写真を選び、さらに20枚前後に厳選しなおして、江戸のダイナミズム関連画像の解説をいただこうという趣向です。

西尾先生御願いします。

(照明、すこし暗くする)西尾幹二氏による画像説明(1)

説明というほどのことではございません。時間がないので、たったったっというふうにいたしましょう。

>

これは殷の後期のものです。これについて格別のこと、何も私は説明できません。知らないんです。ただ、格好が面白いから出しただけで、西暦前13世紀ぐらいのものだろうとは思いますが、私は無知でございます。どうぞ次へ。

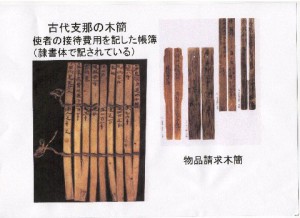

これは重大なんでちょっと申し上げておきます。左の下にあるのは、古代中国の書物、本です、これが。当時の本というのは、こういうものだったんです。木簡で、竹の場合もあります。竹簡といいます。文字は漆で書いて、そしてなめし皮の鎖のようなもので、短冊状にいたします。秦の始皇帝が焚書にしたのもこのようなものでございました。それから当時の詩経や書経や春秋などが書かれたのも、みなこのようなものにです。これに書かれていたんです。これが書物ですよ。古代中国のね。はいどうぞ。

これも絵が面白いから出しただけです。次お願いします。

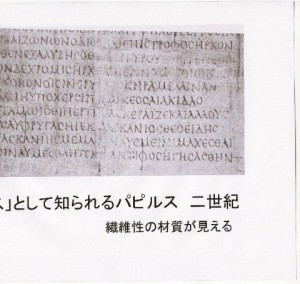

これはパピルスです。有名ですね。パピルスというのは葦を細かく裂いて縦と横に並べているもので、繊維が見えますね。文字はこれはギリシア語ですね。一番問題なのは私があの本に書いたように、文章がどこから始まるかがわからないんですよ。改行がないものですから、変なんです。詩でも、芝居でもなんでも、こういうように続けて書いてある。それだから、書写したときにおそらく、間違いが一杯生じる。パピルスというのはほとんど消滅してしまっておって、残っているのは稀有なんですから、中世期を経て、書写されてこっちへ来ている間に、間違いだらけになったに違いない。

そういうことで、当時のホメロスというのはなんだったのかというわけですが、これホメロスですけれど、ホメロスの肖像画があるわけないんで、これはレンブラントの描いたホメロスでありまして、もちろん想像図です。ホメロスは何年前の人かわからないんですよ。西暦前800年なのか、1300年なのか、1400年なのか何もわかっていない。ですけれど、この絵は17世紀、1660年代の絵でございます(笑)。

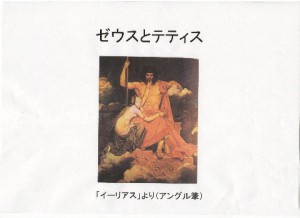

同じようにゼウスとテティウス、これはですね、おもしろいから出してみただけであって、フランスのアングルの絵です。かの古典派の画家アングル。イリアスの一景でございます。どうぞ

画像の出展は最後にまとめて明示します。

つづく