(五/六)

問題は16、17世紀から18世紀へと移ってゆくときの日本と世界との関係なのです。そこでクックの話をしたいのですが、その前にロシアがどんどんアジアに接近してくるという話があります。コサックがウラルを越えてシベリアに侵入してくるという動きは急を告げていたのですが、その動きに当時の日本は全く気がつきません。それがどういう動きになってくるかというと、ベーリング海やベーリング海峡という名前になって残っているので有名ですが、ヴィトゥス・ベーリングという人です。それまでにロシアは1707年にカムチャッカ半島を領有しています。

最初の南太平洋のことをいっていた時代から、北太平洋を巡るドラマも始まっていました。そのドラマは何かというと、このベーリング海峡を突き抜けてヨーロッパへ行ったりロシアへ行ったり日本へ来たりする航路を自由に開発、発展出来るのではないかということ。1724年、病床に臥していた晩年のピョートル大帝は、そもそも「ベーリング海峡」が海峡なのかも分からなかったので「今こそロシアの叡智と輝きを以て国家的名誉のためにこの航路の発見を」と海軍大尉ベーリングに命を下しました。実際に出港したのは1728年。その時すでにピョートル大帝は夢を抱いて亡くなっています。

アラスカ半島から細く伸びた火山帯があって、それがアリューシャン列島です。このアリューシャン列島とシベリアとアラスカに囲まれているのがベーリング海です。その先にベーリング海峡があります。これを探検するのは、遠くから海を渡ってくるよりも内海のようで簡単に見えますが、当時は帆船で、8月でも9月でも凍っている海ですから簡単ではなかったのです。「カムチャッカ半島まで行けば目と鼻の先だから」とピョートル大帝は言いました。「イギリスが考えているよりもずっと楽だろう。イギリスは北の海を突き抜けるのだから、我々ロシア人のほうが有利なはずだ」というのがピョートル大帝の考えでした。それからスタートまでに4年かかります。カムチャッカ半島で船を造るのです。そのために人と物資をシベリアを越えて運ばなければいけない。シベリア鉄道なんてなく、これを陸路運ぶのですから4年くらいかかっているのです。

ベーリングは1728年の第一回目の航海でやっと海峡の存在、いわゆるベーリング海峡を確認します。そのとき対岸のアラスカ、つまりアメリカ大陸を望んだけれども霧が濃くて一旦戻ります。そして二回目の航海はベーリング海峡の存在は認めたのでもうそれ以上はやらずに、アリューシャン列島の南を通って、いきなりアラスカに入ってゆきます。それは政府の命令で、「アラスカへ行ってちゃんとやりなさい。アメリカ大陸の発見こそが大事な使命なのだから」ということで、1741年にアメリカ大陸に上陸するのですが、僅か6時間しか調査時間を与えることができませんでした。なぜなら季節的にも時間的にも帰路が危うかったからです。そしてそう想像していたとおりに北のある無人島の穴倉で隊員が次々と死んでしまい、ベーリングも死んでしまいます。それでも二度の探検による「アメリカ大陸発見」です。年表の「1741年 ベーリング、アメリカ大陸(アラスカ)を発見」。この北の海から発見した「アメリカ大陸」はコロンブスにも比すべきドラマです。

ここで最大の通商問題が起こります。それまでロシアの輸出していた品物の大半はキタキツネやリス、ウサギといった森林動物の毛皮でした。ところが海洋動物ラッコがもの凄い繁殖力で、無限大の如く存在するのを発見して、ベーリングはラッコの存在を報告します。持ち帰ったラッコの毛皮が高く売れることが分かり、やがて探検隊が組まれてラッコ獲得作戦がロシアの次の政治目的になります。ロシアが獲得したラッコはロシア人が使うのではないのです。ヨーロッパに売るのでもないのです。何度も言ったようにヨーロッパもロシアも貧しいのです。売ったのは満洲の貴族です。満洲の貴族というのは清朝です。清朝の貴族にラッコの毛皮を売ることが18世紀ヨーロッパの最大の貿易だったのです。

ラッコの話が世界史に出てこないのはおかしなことで、これから必ず出てきますよ。これは最大のドラマなのです。つまりあれほど騒いでいた香辛料から、いつの間にかラッコの毛皮を巡って次々とイギリス、フランス、アメリカも参入してくるのです。日本の北や南の海に次々とロシア船やアメリカ船が貿易をさせろと言って現れますね。目的は「ラッコの毛皮を買ってくれ」ということなのです。それまでラッコの毛皮は北京にしか行っていないから金がある広東に行って貿易したいので中継地として日本を開いてくれと・・・。アメリカまで参加してきて、これが各国の要望だったのです。ラッコは可愛い動物なのですが、これが何十年かで乱獲されてしまい、19世紀末にはだんだん貿易が成り立たなくなってしまします。

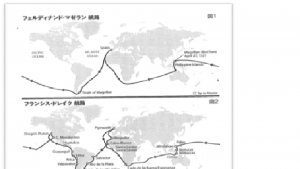

次にジェームズ・クックの話をしなくてはいけません。クックはロシアのベーリングに続いて立ち上がったイギリスの世界周航で名前を馳せた有名な人で、キャプテン・クックとも言いますね。クックは三回探検しています。第一次が1768年、第二次が1772年、第3次が1776年です。第一次航海はイギリスから出向して南アメリカに沿ってマゼラン海峡を通過して、そしてニュージーランドとオーストラリアの辺りを盛んに動きます。

タヒチ島にも立ち寄って、このときイギリス政府は金星の太陽からの距離の測定を課題として命じて、そのためにタヒチ島にイギリスの居館を造らせて観測隊が観測をします。そこがイギリスの腹黒いところで、そういう名目でイギリスは各国を騙してニュージーランドやオーストラリアを我が物にしてゆきます。今でもジェームズ・クックの名前はニュージーランドとオーストラリアにたくさん残っていますね。ニュージーランドの北と南の島を挟む海はクック海峡といいます。そこに素晴らしい山があって、私も途中まで登ったことがあるのですが、クック山というのですね。「クック」の名前がたくさん付いているのです。そしてクックはオーストラリアの東海岸を初めて探検します。最初ヨーロッパ人はオーストラリアの西海岸から探検するのですが、海が荒くほとんどが砂漠で魅力も無いものだから、オランダ人も来ていましたが皆諦めてしまいます。ところが東海岸は素晴らしい海岸で、現在有名な町が並ぶのはこの辺なのですが、そこを発見して英国領と宣言するのです。同様にニュージーランドにも三本のイギリスの旗が翻るのです。クックはそういうことをやるために海軍から金を貰って行ったのです。そうしてイギリスへ帰ると大変な評判になります。第二次航海はアフリカを通って逆回りをします。既にニュージーランドの海域はクックにとって「憩いの海域」となっていて、そこで休んで今度は南極探検を始めるのです。もう一息で南極大陸発見には至らず、寒さと勇猛果敢なマオイ族の襲撃でダメになって戻るのですが、南極大陸発見はこの後半世紀後でかなり先になります。それが日本は「1772年 田沼意次老中になる」時代で日本は何をしていたのだろう、と思うでしょう。

そして1776年に第三次航海です。再びアフリカ周りでニュージーランドをぐるぐるした後、海軍の命令で北太平洋を初めて探検します。これはヨーロッパ人初めてのことです。アメリカ独立宣言の年でもあり、クックはハワイ諸島を発見します。海軍から命令された内容は、ロシア人がやってもまだ出来ていない、ベーリング海峡を越えてイギリスに帰ることで、懸賞が付いていました。当時の「宇宙開発」のようなものだったのでしょう。ずうっと北へ上がってアメリカ大陸オレゴンの辺りで一休みします。スペインと問題が起こりぶつかるのですが、ベーリング海峡を抜けて北極海に出ることには成功します。9月でしたが氷に阻まれて引き返して、ハワイに戻って越冬することにしました。ところがハワイでクックは殺されてしまうのです。最初立ち寄ったときにクックは神にされます。そして神として一度送り出したのに、何ヶ月か経って戻って来たことでトラブルが起こるのです。そのことについては大変複雑なドラマがあったようです。その時の江戸時代の日本人と比較したとき、宗教上の問題で一体どういうことがあり得るでしょうか。日本は鎖国していて西洋人は近づけませんでした。入れば首を切られてしまうのですから日本列島には入れなかったのです。それに対してハワイは入ることができたのですが、不思議な信仰の対象にされて戻った時に殺害されてしまった。そして遺体は返してもらえない。クックの隊員はお百度踏んで遺体を返してもらったのですが、肉が骨から削がれて焼かれていました。宗教上の儀式が行われて、これが何なのか。大変な伝説と宗教上の議論を呼んでいます。それからクック亡き後隊員たちは、ハワイ諸島からカムチャッカ半島に沿って北上して、その帰路で日本列島の東海岸を測量して帰国します。

つづく